Сергей Гулевич

Игра в рейтинг

Посвящается людям, которые в слове

«комплексный» ставят ударение на втором слоге.

В этот день Сережа Хрусталев встал раньше обычного. Не спеша позавтракал. Проверил, все ли шпаргалки находятся на своих местах. Еще раз быстренько окинул взглядом таблицу неопределенных интегралов и с тяжким вздохом пустился в путь.

День предстоял тяжелый. Полугодовой экзамен по алгебре хотелось написать на четверку, однако последние результаты контрольных работ не давали повода для столь оптимистичного прогноза. Скорее всего, предстояла тяжелая изнурительная пятичасовая борьба за тройку. Впрочем, Сереже было не привыкать к такой борьбе – она была, можно сказать, каждодневной сутью его школьной жизни.

Сопровождаемый этими невеселыми мыслями, наш герой забрался в шестую маршрутку и, удобно расположившись на переднем сиденье, попытался привести в порядок свои довольно скромные познания в алгебре. Вчерашняя трехчасовая подготовка не привела к радикальному расширению этих познаний, она лишь привнесла в Сережину голову сумбур и сумятицу. Раньше Сережа знал мало, но это самое мало он определенно знал. Он со стопроцентной гарантией решал квадратные уравнения и находил производную от степенной функции, знал необходимое условие экстремума и мог даже написать уравнение касательной к графику данной функции, если, конечно, это была не слишком сложная функция. Теперь он знал больше, но зато умел меньше. И все потому, что новые знания хаотическими вкраплениями внедрились в его изнуренный небывало продолжительной подготовкой мозг, нарушив существовавшую там ранее строгую структуру. «Лучше знать мало, но хорошо, чем много, но плохо», – любил повторять Сережин учитель математики. «А еще лучше ничего не знать», - обычно добавлял он же после непродолжительной паузы, – «ибо от многия мудрости бывают многия беды». Сережины «многия беды» случались, однако, в большинстве случаев отнюдь не из-за «многия мудрости», поэтому слова учителя он воспринимал весьма поверхностно, не делая из них никаких далеко идущих выводов.

Меж тем маршрутка уже неслась по улице Горького, и надо было выходить. Родная школа встретила Сережу вестибюльной сутолокой и неумолчным гулом голосов, среди которых Сережино ухо легко выделило звонкий фальцет Юры Трухина. Тот, окруженный группой одноклассников, взахлеб рассказывал о совершенном им вчера очередном набеге на школьный компьютер, завершившемся на этот раз триумфальным успехом: вариант сегодняшнего экзамена был выявлен в файле под странным именем «День сурка». Далее Юра действовал стремительно. С обнаруженными задачами он отправился в гости к Викмару Чекану, где знакомый парень из Баумановки за полчаса раздраконил им весь вариант. Решения были аккуратно переписаны и отксерены в количестве 25 экземпляров. Потом, правда, Юра сообразил, что хватило бы и 24, поскольку Сережа Корольков уже месяц как перешел в гуманитарный класс.

Как-то слишком хорошо начинался этот день. От этого «слишком» недоброе предчувствие холодной змеей проскользнуло в Сережино сердце, когда, получив от Трухина свой экземпляр с решениями, он поднимался по боковой лестнице к 24 кабинету. А между тем кабинет уже был открыт, Сергей Анатольевич с отрешенным видом восседал за учительским столом, а одиннадцатиклассники неторопливо разбредались по своим местам.

И вот экзамен начался. Уже первое задание повергло Сережу в шок. Во-первых, оно даже отдаленно не напоминало ни одного задания из похищенного Трухиным файла. Во-вторых, и это было значительно хуже, оно вообще ничего не напоминало. Попросту говоря, во время вчерашней многочасовой подготовки Сережа не встречал ничего подобного. Впрочем, чтобы не быть голословным, приведу это задание целиком: «

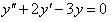

Решите дифференциальное уравнение  , если у(0)=0,

, если у(0)=0,

». Читатель, не понаслышке знакомый со школьной программой, может с возмущением воскликнуть: «Позвольте, но я тоже не встречал в средней школе ничего подобного!» Специально для такого читателя, а именно таких читателей автор и ценит превыше всего, стоит заметить, что Сережа Хрусталев был учеником

математического класса общеобразовательной средней школы с

углубленным изучением математики. Несомненно, упоминавшийся выше Сережа Корольков, бывший учеником той же школы, но незадолго до описываемых событий предусмотрительно перешедший в гуманитарный класс, с подобной задачей на экзамене вряд ли мог столкнуться.

Полюбовавшись пару минут загадочной задачей, Сережа Хрусталев обреченно вздохнул и обратил свой взор к следующему заданию. И вот что предстало перед этим взыскующим взором:

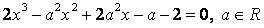

Число  является корнем уравнения

является корнем уравнения  . Найдите значение параметра

. Найдите значение параметра  и решите уравнение при найденном значении

и решите уравнение при найденном значении

. После недолгих раздумий наш герой сообразил, что в этом задании речь идет о так называемых комплексных числах. Что-то такое они недавно проходили. Пожалуй, он даже может вспомнить, где лежит шпаргалка, на которой вкратце изложены необходимые сведения об этих числах. Признав это обстоятельство обнадеживающим, Сережа следующие пять минут потратил на то, чтобы незаметно для учителя извлечь на свет божий необходимую шпаргалку. При этом не обошлось без потерь, поскольку вначале он по ошибке достал другой листочек, на котором были изложены основные правила дифференцирования, причем сделал это так неловко, что уронил шпаргалку на пол. Встретив настороженный взгляд Сергея Анатольевича, Сережа поспешно затолкал шпору ногой подальше под стол.

Дождавшись, пока внимание учителя переключится на другой конец класса, Сережа возобновил поиски, вскоре после чего нужная шпаргалка наконец-то была найдена. Еще некоторое время понадобилось нашему герою, чтобы убедиться в ее полной бесполезности. Действительно, представление комплексного числа в виде вектора вряд ли могло помочь в решении задачи, поскольку Сережа никак не мог сообразить, что бы такого интересного можно было сделать с этим вектором. После некоторых раздумий была отвергнута показавшаяся поначалу перспективной идея записать фигурировавшее в задаче число в тригонометрической форме. Промелькнула было мысль о сопряженных числах, но и она не имела никаких полезных последствий, как, впрочем, и бесполезных тоже.

Убедившись, что вторая задача на деле оказалась почти столь же безнадежной, как и первая, Сережа внимательно прочитал третье задание. В нем предлагалось найти максимум и минимум функции, заданной на отрезке. Сережа прекрасно знал, что для решения этой задачи необходимо приравнять нулю производную данной функции, а для вычисления производной необходимо воспользоваться шпаргалкой, от которой он только что так неосмотрительно поспешил избавиться. Теша себя надеждой, что шпаргалка находится не слишком далеко, Сережа уронил ручку и полез под стол. По странному стечению обстоятельств как раз в этот момент Влад Степанов по просьбе учителя открывал форточку, и возникший в результате этого сквозняк подхватил хрусталевский листочек и поволок его к открытой двери. Печальным взором проводив упорхнувшие вместе со шпаргалкой надежды на быстрое решение третьего задания, Сережа потянулся за ручкой. Оказалось, однако, что и тут он опоздал, поскольку его сосед, Андрей Ледвинов, постоянно озабоченный проблемой, как расположиться на своем стуле с максимальным комфортом, внезапно заелозил ногами и опустил тяжелый полувоенного образца башмак аккурат на эту самую ручку. Быть может, если бы Андрей, как и положено, пришел на экзамен в сменной обуви, от ручки что-нибудь и осталось, но это, как говорится, из другой жизни.

Дурные предчувствия сбывались. Практически утратив веру в благополучный исход экзамена, Сережа, тем не менее, продолжал бороться до последнего. Время, однако, стремительно таяло. Найти новую ручку, прочитать очередную задачу, разыскать подходящую шпаргалку, – на все это уходили минуты, которые незаметно складывались в часы. Через два с половиной часа после начала экзамена Сережа с ужасом обнаружил, что решил всего одну задачу, да и ту, скорее всего, неправильно. Пора было предпринимать радикальные меры для спасения ситуации, то есть обратиться за помощью к одноклассникам. Как раз и Сергей Анатольевич отправился в столовую выпить стаканчик чая, передав обязанности надсмотрщика своей ассистентке, учительнице обществознания Юлии Витальевне.

С удвоенной энергией Сережа бросился наверстывать упущенное. И вот уже во все концы класса помчались от него гонцы на предусмотрительно припасенных для такого случая осьмушках клетчатых тетрадных листов. И несли эти гонцы просьбу, нет, даже не просьбу, а мольбу о помощи. А время между тем поджимало, и некогда было сложа руки ждать ответа. Да и зачем же ждать, если сидит впереди круглая отличница Римма Бахаева, и почерк у нее такой замечательный, крупный и разборчивый. И при Сережином-то росте как было не заглянуть к Римме в тетрадку? Заглянул, конечно, заглянул, и не один раз заглянул, и к Олегу Некрасову заглянул, но у Олега почерк, как будто водит курица лапой, так что к нему лучше было и не заглядывать. В общем, не терял Сережа времени даром, а там и друзья откликнулись, не все, правда, но откликнулись, ведь мир не без добрых людей...

И в какой-то момент показалось Сереже Хрусталеву, что худшее осталось позади. Да и как было в это не поверить, если сделаны были к тому времени уже пять заданий из девяти. А ведь Сергей Анатольевич объявил во всеуслышание, что тройка будет ставиться за четыре правильно решенные задачки. Ну, а где четыре, там и три с половиной. Так что успокоился Сережа, а когда прозвенел звонок, возвестивший окончание экзамена, был он почти что весел. И невдомек ему было, что Женя Шигин, умница Шигин, победитель городской олимпиады, перепутает ось абсцисс с осью ординат. И Илья Волков, Женин сосед по парте, по странному стечению обстоятельств тоже перепутает эти оси. И еще несколько человек, словно сговорившись, сделают ту же ошибку. И листочек с неверным решением шестой задачи какими-то окольными путями доберется до Сережиной парты, и он, Сережа, пополнит грустный перечень лиц, наивно полагающих, что абсцисса точки обозначается буквой у, а ордината – буквой х. И разве мог он предполагать, что Римма тоже ошибется, причем как назло ошибется она именно в той задаче, которую с таким усердием переписал с ее тетради Сережа. Так что, увы, не обманули нашего героя дурные предчувствия, и в тот момент, когда он, расслабившись, полулежал перед компьютером после напряженного трудового дня, Сергей Анатольевич недрогнувшей рукой вывел в тетрадке Сергея Хрусталева двойку.

Закончив проверку тетрадей, учитель математики написал на листке формата А-4 результаты экзамена и вывесил этот листок в школьном вестибюле. Через пятнадцать минут к доске объявлений подошел Андрей Ледвинов. Еще через десять минут результаты экзамена были известны практически всем заинтересованным лицам.

* * *

С окончанием экзамена, тем более, зимнего, жизнь, как известно, не заканчивается. И это, в общем-то, неплохо. Гораздо хуже, что учеба при этом тоже не заканчивается – до каникул оставалась еще целая неделя. Так что на следующий после экзамена день Сережа Хрусталев, как всегда, в маршрутном такси намбер сикс прибыл в школу для дальнейшего прохождения учебы. Родная школа встретила Сережу вестибюльной сутолокой и неумолчным гулом голосов. Стоп. Что-то странное померещилось нашему герою в этом самом неумолчном гуле. Ах, да, это голос Юры Трухина, взахлеб рассказывающего очередную байку о своих хакерских подвигах. Это надо же. Мало ему вчерашнего облома. Другой бы на Юрином месте ходил сейчас тише воды, ниже травы, а с него все как с гуся вода. Сережа не успел поразмыслить на эту тему, поскольку вездесущий Трухин был уже тут как тут. Он пихнул Сереже в руку какой-то листок, сопровождая эти действия бойкой скороговоркой: «Вот сегодняшний вариант с решениями вчера скачал со школьного компьютера знакомый Викмара из Баумановки все решил мы отксерили на всех так что пользуйся на здоровье в общем с тебя причитается». И вскоре голос его радостно звенел в другом конце вестибюля. «Что за чертовщина, он что, издевается надо мной, что ли?» - оторопевший Сережа с минуту разглядывал так неожиданно попавший в его руки листок, затем сунул его в карман, махнул рукой и отправился в кабинет химии.

Пока он поднимался по лестнице, прозвенел звонок. Не желая оказаться в числе опоздавших, Сережа поспешно прошмыгнул в дверь, и тут его ждал второй сюрприз. В двадцать девятом кабинете он не обнаружил своего класса. Татьяна Михайловна была на месте, а вот одиннадцатого-второго класса на месте не было. Вместо него в кабинете по-хозяйски обосновалась какая-то мелочь пузатая – класс восьмой-девятый.

- Тебе чего, Хрусталев? – спросила у оторопевшего подростка учительница химии, - ваш класс пишет экзамен где-то на третьем этаже.

- Экзамен, но ведь мы же вчера..., - начал было Сережа, но внезапно осекся и как ошпаренный выскочил в коридор. А там его подхватил налетевший как вихрь Трухин и повлек по направлению к кабинету биологии:

- Скорей, скорей, сейчас Сергей Анатольевич заставит объяснительные записки писать, почему мы на экзамен опоздали.

Сережа покорно поплелся за ним, тяжело переступая ватными ногами. Холодная испарина покрыла его лоб. Юрик, на мгновение притормозив перед дверью 24 кабинета, обернулся к Сереже и увидел перекошенное ужасом лицо товарища.

- Хруст, что с тобой? - испуганно спросил он, - ты, часом, не заболел?

- Да нет, все нормально, - выдавил из себя Сережа и, собрав в кулак последние силы, вошел в кабинет. Ничего сверхъестественного он там, впрочем, не обнаружил. Все было так, как и должно быть. Сергей Анатольевич с отрешенным видом восседал за учительским столом, а одиннадцатиклассники неторопливо рассаживались на свои места. Занял свое место за третьим столом в среднем ряду и Сережа, автоматически отметив про себя, что его сосед, Андрей Ледвинов, опять пришел в школу без сменной обуви.

Конечно, к этому моменту наш герой уже прекрасно понимал, что с ним происходит. Понимать-то понимал, но втайне надеялся, что все это наваждение вдруг рассеется, как кошмарный сон. Да и, по правде сказать, реальность была настолько чудовищной, что сразу вслед за первой мыслью – о ночном кошмаре – возникала вторая – о помутившемся рассудке. Вот эта-то не слишком веселая мысль безраздельно владела Сережиным разумом на протяжении следующих десяти минут, пока его одноклассники знакомились с экзаменационными заданиями и возмущенно грозили кулаками сконфуженному Юре Трухину.

Постепенно, однако, Сережа пришел в себя и решил спокойно поразмыслить над возникшей ситуацией. Собственно говоря, ничего страшного в ней не было, кроме того, что ничего подобного просто не могло произойти на самом деле. Не могло, но вот ведь произошло, и даже если вся эта мутотень случилась не на самом деле, то для Сережи данное обстоятельство ничего не меняло. Он-то воспринимал сложившуюся ситуацию как стопроцентно реальную, и обязан был строить свое дальнейшее поведение исходя из этой реальности. Да и непонятно было, что бы это могло значить – «случилась не на самом деле»? Как известно из теории вероятностей, в результате любого эксперимента событие А либо происходит, либо не происходит. А произойти, скажем, наполовину или «не на самом деле» никакое событие не может, будь оно хоть трижды расчудесное.

Успокоив себя подобным образом, Сережа продолжал анализировать свое положение. В памяти его всплыло название файла, похищенного вчера (или позавчера?) Юрой Трухиным на школьном компьютере. «День Сурка» – так назывался этот файл. И хотя, вопреки клятвенным заверениям Юры, этот файл не имел никакого отношения к экзаменационной работе, но к судьбе Сережи Хрусталева он имел отношение прямое и непосредственное, поскольку «День Сурка» – это как раз и было расхожим наименованием той самой временной петли, в которую угодил наш герой. Точнее, это было название известного фильма, главный персонаж которого попадает в схожую с Сережиной ситуацию. Персонажу фильма удается, в конце концов, ценой неимоверных усилий выбраться из этой петли. Возможно, думал Сережа, и ему надо совершить нечто воистину замечательное, чтобы избавиться от этого наваждения. Например, сдать экзамен по алгебре на пять баллов.

Да, скорее всего, так оно и есть. Поскольку файл «День Сурка» был похищен со школьного компьютера, то все происходящее так или иначе завязано на школьных делах, и «День Сурка» в данном конкретном случае – это день школьного экзамена по алгебре. Непонятно только, почему именно он, Сережа Хрусталев, стал главным действующим лицом этого спектакля. Ах, кабы еще и режиссер был известен! Впрочем, на самом деле в этой истории было очень много непонятного, и было очень мало шансов во всем разобраться. Гораздо важнее было понять, как поскорее выбраться из временной петли. И хотя не было никакой уверенности, что хорошая оценка по алгебре восстановит нормальное течение времени, это было, пожалуй, единственное, чем наш герой надеялся хоть как-то повлиять на ситуацию.

Итак, хочешь - не хочешь, но надо было приниматься за задачки. К сожалению, вчера, то есть не вчера, а в прошлое сегодня, Сережа не удосужился узнать правильные решения экзаменационных заданий. Одно он знал точно – необходимо менять стратегию поведения на экзамене. Для начала стоило, пожалуй, еще раз поразмыслить над заданиями самому. Взять, например, четвертую задачу, решение которой Сережа в прошлый раз списал у Риммы. Вот эта задача. При каком значении параметра а функция y = –x3+ax2–3x+1 является монотонной? Простая задача, не правда ли? Римма тоже так считала и решила ее минут за пять. Сначала она нашла производную этой функции: y?=-3x2+2ax-3. Затем приравняла производную нулю и определила критические точки. В дальнейшем Римма рассуждала так: если функция имеет две критические точки, то она не будет монотонной, поскольку ее производная будет менять знак в этих точках. Значит, чтобы функция все-таки была монотонной, критические точки, они же корни квадратного трехчлена -3x2+2ax-3, должны совпадать, а потому дискриминант этого трехчлена должен равняться нулю. Железная логика. Сережа не видел в рассуждениях одноклассницы никакого изъяна. И даже если мы с вами, уважаемый читатель, этот изъян заметили, то давайте не будем забывать о том немаловажном обстоятельстве, что авторитет Риммы Бахаевой в классе был чрезвычайно велик, и наш герой даже в мыслях не допускал ничего подобного. Таким образом, с Сережиной точки зрения получалось, что в прошлый раз четвертая задача была сделана (и списана) правильно, а потому юноша снова с чистой совестью записал это решение в тетрадь.

Насчет остальных заданий дело обстояло куда сложнее. Взять, например, шестую задачу, в которой предлагалось вычислить площадь фигуры, ограниченной графиком некой функции, касательной к этому графику и осью абсцисс. В прошлый раз Сережа списал решение этой задачи с какого-то неведомо как попавшего к нему листочка весьма сомнительного вида. По всей видимости, прежде чем оказаться у Сережи, этот листочек побывал во многих руках. Это было видно хотя бы из того, что наряду с основным решением, выполненным темно-синей пастой мелким аккуратным почерком с некоторой претензией на изящество, на листке имелась приписка то ли поясняющего, то ли дополняющего характера. И не нужно было проводить графологическую экспертизу, чтобы понять - приписка эта сделана совершенно другим почерком, крупным и неопрятным, да и шариковая ручка использовалась другая. И вообще, странная это была приписка. Что-то типа того, что «значения в точках производной мы не будем вычислять, так как они лежат за пределами отрезка». Сережа, помнится, долго и безрезультатно пытался понять тайный смысл этой загадочной фразы. Затем еще некоторое время он ломал голову над проблемой, переписывать ему это то ли дополнение, то ли пояснение или нет. В конце концов, решил на всякий случай переписать, хотя оставались определенные сомнения, не относятся ли эти добавочные строки к совершенно другой задаче. Косвенным образом эти сомнения подтверждались наличием на пресловутом листочке каких-то выполненных карандашом арифметических вычислений, явно не связанных с шестой задачей, да и вообще непонятно с чем связанных. Как выяснилось впоследствии, во время шестого или седьмого посещения Сережей школьного экзамена, мучавшие нашего героя сомнения имели-таки под собой глубокие основания. Загадочная фраза относилась вовсе не к шестой задаче, а к третьей, а автором ее был небезызвестный стилист Дима Северьянов, тот самый Дима, при проверке работ которого учительница русского языка считала необходимым заранее приготовить пузырек с валерьянкой.

Или вот девятое задание. Сережа сделал его с помощью своего соседа, Андрея Ледвинова. Андрей числился в твердых четверочниках, на экзамене его шансы котировались весьма высоко, соответственно и девятая задачка не вызывала больших опасений. Но все это до объявления результатов. Потому как вечером стало известно, что с утра ходивший в фаворитах Ледвинов по итогам экзамена еле-еле вытянул на тройку, а, значит, где-то наломал дров. Уж не в той ли самой девятой задаче?

Были еще две задачи, которые Сережа сделал сам. Точнее, одну из них он сделал совсем сам, а насчет другой ему подкинул идейку Олег Некрасов. Да-да, том самый, с плохим почерком, причем именно тогда подкинул, когда Сережа в его плохом почерке пытался разобраться, развернув с этой целью корпус на 80?, одновременно с этим вывернув шею на 60? и еще на 40? скосив глаза (для далекого от математики читателя напомню, что 80?+60?+40? = 180? – развернутый угол). Так вот, с этими задачами тоже не было никакой ясности, Сережа еще в прошлый раз весьма трезво оценивал их шансы как пятьдесят на пятьдесят.

А как же насчет остальных четырех заданий, спросите вы, ведь всего-то их было девять? Надо сказать, что этим вопросом вы меня очень порадуете, поскольку, задав его, продемонстрируете не только свой интерес к этим скромным запискам, но и глубокое проникновение в сюжетную ткань. Да, верно, всего заданий было девять. Но четыре из них Сережа ни решить не смог, ни списать. В общем, с этими четырьмя все было глухо, как в танке. А если учесть, что сегодня наш герой по вполне понятным причинам вообще явился в школу без шпаргалок, то сразу станет ясно, почему ваш покорный слуга попытался обойти эти четыре задания молчанием. Да потому, конечно, что ничего существенного не смог бы о них сообщить при всем своем к вам, дорогой читатель, уважении.

Короче, очень скоро Сережа убедился, что при нынешнем положении вещей его шансы на успех весьма эфемерны. Так что преодолеть планку со второй попытки вряд ли удастся. Но к тому времени он уже почти не сомневался, что за второй попыткой последует третья, за третьей четвертая и так далее. Речь шла лишь о том, как эффективней организовать свою работу, чтобы добиться успеха при минимальном числе этих самых попыток. Чтобы не терять времени даром, Сережа решил более досконально ознакомиться с работой своего соседа. Андрей к тому времени успел решить вторую задачу (первую он пропустил) и перешел к третьей. Именно на второй задаче сосредоточил свой пристальный взор наш герой. Первое, что бросилось ему в глаза сейчас и что ускользнуло от его внимания в прошлый раз, было сходство заданий для первого и второго вариантов. Фактически эти задания отличались лишь двумя знаками в уравнении. Обрадованный этим обстоятельством, Сережа, не мудрствуя лукаво, переписал решение второй задачи у Андрея, вставляя по ходу дела необходимые изменения.

Когда со вторым заданием было покончено, Сережа перешел к третьему. Он умел находить максимум и минимум функции на отрезке, но нуждался для этого в шпаргалке. Своих, как вы помните, Сережа не взял. Впрочем, добра этого у каждого ученика имелось навалом, проблема заключалась в том, что задачки-то все ученики решали одинаковые, так что и шпоры им требовались одни и те же. Оставалось ждать. В конце концов, необходимую шпаргалку удалось стрельнуть у Викмара. Повозившись некоторое время с задачей, Сережа получил ответ, который не сошелся, однако, ни с ответом Риммы Бахаевой, ни с ответом Олега Некрасова, каковые ответы друг с другом также не сходились. Пришлось вносить в решение определенные коррективы, подгоняя его под результат Риммы.

Вот так, незаметно для самого себя, Сережа помаленьку втянулся в рутинный экзаменационный экстрим. Когда прозвенел звонок, возвестивший окончание экзамена, молодой человек почти не вспоминал о том, что пишет одну и ту же работу уже во второй раз, да и вторым разом дело вряд ли ограничится.

* * *

У каждого человека бывают такие дни (часы, минуты), к которым хочется возвращаться снова и снова. Думаю, никто не отказался бы прожить свой звездный день еще раз, или даже не один раз (эх, раз, еще раз, еще много-много раз). Увы, это невозможно. Лишь память способна окунуть нас в безвозвратно утраченное прошлое, и мы раз за разом вдыхаем пьянящий дурман воспоминаний, подернутый легкой дымкой забвения и грусти.

У Сережи Хрусталева появилась уникальная возможность прожить один и тот же день своей жизни много-много раз. К сожалению, день школьного экзамена по алгебре отнюдь не относится к числу таких дней, которые хочется переживать заново. Большинство нормальных школьников стараются изгнать этот день из своей памяти как кошмарный сон. Но наш герой, хочешь, не хочешь, был обречен снова и снова возвращаться в 21 декабря, слушать звонкий фальцет Юры Трухина в грязном школьном вестибюле, и затем, в кабинете биологии, мучительно ломать голову над неизменными девятью экзаменационными заданиями. Но ведь потом, когда экзамен заканчивался, до вечера оставалась еще уйма времени! Воистину, если уж жизнь (или хотя бы один день этой самой жизни) дается человеку много раз, то прожить ее (или его, как вам угодно) надо так, чтобы не было мучительно противно от собственной тупости и бессилия, чтобы очередное возвращение в пресловутое 21 декабря не вызывало отвращения и отчаяния на грани суицида.

Вот такие, или примерно такие, мысли посетили нашего героя через три часа после школьного экзамена, когда он, обложившись со всех сторон книжками и тетрадками, пытался предпринять мозговой штурм экзаменационного варианта. Первоначальный план, заключавшийся в том, чтобы узнать решения задач у только что написавших экзамен одноклассников, бесславно провалился. Все, к кому Сережа обращался по этому поводу, уклонились от обсуждения данной темы под более или менее благовидными предлогами. Впрочем, Сережа не мог осуждать друзей – после изнурительного четырехчасового экзамена они нуждались в немедленной релаксации, тем более что для них-то экзамен закончился по-настоящему. Смирившись с необходимостью самому решать девять экзаменационных задач, Сережа не стал откладывать это дело в долгий ящик и уселся за работу сразу по возвращении домой.

Однако вскоре ему стало невмоготу разбираться во всех этих определениях, формулах, преобразованиях и особенно в разного рода «приемчиках», которыми учитель математики постоянно и с большой охотой пользовался при решении задач. Сережа понял, что долго в таком режиме он не протянет, а отсюда был всего один шаг до незатейливой мысли – если уж судьба определила временем его обитания 21 декабря 2004 года, то главная задача состоит не в том, как поскорей отсюда выбраться, а в том, как обустроиться в этом самом 21 декабря с максимальным комфортом. Короче, чтобы не было мучительно противно от собственной тупости и бессилия. Удивительно, что эта простая и понятная мысль так долго не приходила Сереже в голову. Но воистину говорят, лучше поздно, чем никогда. Окрыленный открывающимися перед ним радужными перспективами – еще бы, уроки учить не надо, а, значит, можно делать что хочешь, - наш герой мгновенно зашвырнул подальше тетради и учебники и сел поиграть на компьютере. Совсем чуть-чуть поиграть, пока в голову не придет какая-нибудь выдающаяся идея, как провести сегодняшний абсолютно свободный вечер. Но так уж всегда бывает: садишься за компьютер на часок, а встаешь уже ближе к полуночи, а то и за полночь, с чугунной головой, негнущейся спиной и ватными ногами.

***

Постепенно жизнь Сережи Хрусталева вошла в размеренное русло. Утром он вставал, завтракал, ехал в школу, писал экзаменационную работу, после чего начиналось самое интересное – свободное время. Чаще всего Сережа сразу после школы садился поиграть на компьютере. В такие дни ему редко удавалось встать из-за стола раньше двенадцати ночи. В глубине души юноша осознавал никчемность подобного времяпрепровождения, но оно обладало одним бесспорным достоинством, поскольку создавало иллюзию обыденности. Действительно, до 21 декабря Сережа каждый божий несколько часов проводил за игрой, и сейчас он с таким же успехом занимается тем же самым. То есть вроде как ничего из ряда вон выходящего с ним и не произошло. Есть ли смысл переживать из-за какой-то дурацкой петли, если она по большому счету ничего в твоей жизни не изменила? Ну, Сережа особенно и не переживал.

Впрочем, к чести нашего героя следует заметить, что порой ему удавалось нарушить установившийся порядок вещей. Случалось и так, что Сережа проводил свободное время с друзьями, а пару раз он даже назначал свидания одной знакомой девушке. Полагаю, что Вы уже предвкушаете, дорогой читатель, резкий поворот в сюжете, вызванный стремительным развитием любовной линии. Да и как же иначе, ведь совсем молод еще наш герой, и томление юного сердца ему присуще в полной мере. Однако поспешу Вас разочаровать. Никаких далеко идущих последствий Сережины свидания не имели, поскольку молодой человек привык строить отношения с девушками на долговременной основе, и за один вечер не смог добиться на любовном фронте сколько-нибудь впечатляющих результатов, если не считать пары поцелуев в полупустом зале одного из тверских кинотеатров. Во время следующей встречи наш герой, окрыленный воспоминаниями об этих поцелуях, попытался форсировать события, но получил неожиданный отпор. Это повергло молодого человека в длительное уныние, и он решил отказаться от подобных развлечений, надолго вернувшись к компьютерным монстрам, существам гораздо более предсказуемым, чем большинство представительниц прекрасного пола. Тем более что, обладая влюбчивой натурой, всерьез опасался на ком-нибудь «зациклиться» без всяких шансов на взаимность.

На экзамен Сережа стал приезжать заранее. Он наловчился появляться в школе раньше Юры Трухина, заговорщицки отзывал в сторону Женю Шигина и показывал ему одну из экзаменационных задачек. Дескать, из достоверных источников стало известно, что такая задача встретится сегодня на экзамене. Шигин скептически пожимал плечами, тем не менее, брал листок бумаги и начинал объяснять решение: тут, мол, заменим, там применим, здесь приравняем и сократим. Ну а дальше совсем просто. В этот момент появлялся Трухин, наподобие неопознанного летающего объекта начинал кружить по вестибюлю, вовлекая в свою орбиту все новых и новых одноклассников. И вот уже у Сережи в руках появляется листок с решениями задач из рокового файла «День Сурка», истинная роль которого во всей этой истории по-прежнему оставалась за семью печатями.

Но вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что наш герой не предпринял никаких попыток уяснить для себя эту роль. Несколько раз он пытался расспрашивать Трухина о подробностях проникновения на школьный компьютер, но ничего интересного выяснить не смог. Юра все время куда-то спешил, на Сережины вопросы отвечал сбивчиво и путано, но это отнюдь не свидетельствовало о запутанности ситуации, а скорее говорило о сбивчивости Юриных мыслей. А с другой стороны, что нового мог он сообщить? Файл как файл, папка как папка, компьютер как компьютер. Нет, компьютер конечно, хреновый, и система на нем установлена хреновая, и вирусов полно. Но это и так было ясно, да и к делу отношения не имело.

Ничего толком не добившись от Трухина, Сережа решил действовать сам. Преодолев природную застенчивость он зашел на школьный компьютер, задурив предварительно голову Светлане Аркадьевне, директорской секретарше, под присмотром которой вышеупомянутый компьютер находился. Задурить голову, впрочем, оказалось нетрудно, достаточно было с многозначительным видом упомянуть школьного ОБЖешника Василия Сергеевича, якобы попросившего Сережу распечатать некие секретные инструкции МЧС о порядке эвакуации школы при угрозе возникновения цунами. Ничего нового, однако, юноша обнаружить не смог. Действительно, файл как файл, папка как папка, компьютер как компьютер. Работает только медленно, и Сережа весь изнервничался, пока до нужного файла добрался. Файл был почему-то запрятан в папку «Литература», видимо Сергей Анатольевич любовь старшеклассников к этому предмету считал достаточно надежной гарантией от подобных Юре Трухину непрошеных гостей. Впрочем, вполне возможно, что «День сурка» попал в эту папку по ошибке.

Вернемся, однако, к экзамену, ведь именно ради него наш герой ежедневно вставал ни свет, ни заря, несся через весь город в переполненной маршрутке, раз за разом ломал голову над неподдающимися его усилиям задачами. Каждое утро он покорно поднимался в 24 кабинет, обреченно садился за третий стол среднего ряда около Андрея Ледвинова с его гигантскими башмаками и с Сизифовым упорством принимался за работу. Во время экзамена Сережа перво-наперво по свежим следам разбирался с шигинским решением, на что обычно уходило около часа, затем записывал решения других задач. Разных вариантов решений у него накопилось довольно много, но большинство из них выглядели не слишком достоверными. Сережа частенько менял эти варианты в надежде отыскать оптимальное их сочетание. И вот уже решение «от Архарова» сменялось решением «от Клименкова», а решению «от Бахаевой» отдавалось предпочтение перед решением «от Курнакова». Сережа подсчитал: если иметь по три гипотетических разновидности решений каждой задачи, то, различным образом сочетая их между собой, можно составить 39=19683, то есть почти 20 тысяч вариантов решения экзаменационной работы в целом. Чтобы опробовать эти 20 тысяч вариантов, нужно затратить почти 54 года. А где гарантия, что на каждую задачу имелся хотя бы одна правильная разновидность решения? Короче, дело предстояло трудное и канительное, но Сережа не унывал, тем более что и определенные успехи уже имелись. На четырнадцатой попытке он впервые получил за свою работу тройку. Затем тройки стали появляться все чаще и чаще, и, начиная с 47 попытки, двойки исчезли вообще. А когда на 93 попытке Сережа получил четверку, ему вдруг померещилось, что эта попытка будет последней, и после нее наконец-то наступит 22 декабря.

Однако надеждам его не суждено было сбыться. Наутро все продолжалось обычным порядком. Впору было впасть в отчаяние, и герой наш действительно предпринял отчаянный шаг – он не пошел на экзамен. Заметьте, впервые за эти 94 дня. Как выяснилось, пропустить экзамен оказалось не так-то легко. Едва лишь Сережа попытался подольше понежиться в постели, как мама, проявив прекрасную осведомленность о его школьных делах, появилась в комнате со словами: «Сынок, экзамен проспишь!» Пришлось отправляться в школу. То есть как раз в школу-то он не поехал, поскольку твердо решил на этот раз испытать судьбу подобным образом. Только вот судьбе, похоже, на Сережину твердую решимость было ровным счетом наплевать. Потому что она, судьба то есть, не обращала на него никакого внимания. За те 4 часа, в течение которых наш герой по замыслу Творца должен был пребывать на экзамене, с Сережей абсолютно ничего не произошло. Как будто эти часы напрочь выпали из его жизни, и уже через пару дней о них ничего невозможно было вспомнить. А что такое пара дней перед лицом вечности, с которой наш герой, похоже, оказался повязан накрепко?

Однако Сережину попытку поспорить с судьбой нельзя было считать совсем уж бесполезной. Во-первых, как говорят физики, в любом эксперименте отрицательный результат – всего лишь один из возможных результатов. Во-вторых, Сережа впервые задумался о причастности Создателя к творимому с ним безобразию. И пришел к такому интересному выводу: Если Бог является творцом материального мира, о чем прямо и непосредственно говорится в Библии, то его роль в создании времени в этой книге никак не отражена, так что не лишена основания гипотеза, что творцом времени является Дьявол. Помните Фауста: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Но в этом случае и «День сурка» - его грязных рук дело! После этих мыслей наш герой сильно себя зауважал, поскольку почувствовал, что является одной из центральных фигур в извечном противостоянии добра и зла.

На следующий день Сережа решил напиться. В отличие от многих своих сверстников, он равнодушно относился к подобному способу поднятия настроения, не считал он его и достойной формой презентации взрослости. Однако по праздникам, в кругу друзей (и подруг), не отказывался выпить пару бокалов вина. В его нынешнем положении, однако, вряд ли можно было рассчитывать на скорое наступление праздника. Или, если взглянуть на это дело с другой стороны, Сережина жизнь превратилась в вечный праздник. Не зная, какой точки зрения следует придерживаться в этом вопросе, наш герой поднялся, тем не менее, до философских выводов о том, что каждый человек сам является творцом своего Праздника. За это, вне всяких сомнений, стоило выпить. Оставалось подобрать подходящую компанию.

Однако получилось так, что одноклассники вяло отреагировали на последовавшее по окончании экзамена предложение «обмыть это дело». Неожиданную поддержку Сережа получил только со стороны Антона Клименкова. Неожиданную потому, что Антон не относился к любителям подобных развлечений. Однако за пару дней до экзамена он поссорился с Риммой, к которой, как всем было известно, питал весьма нежные чувства. Из-за этой размолвки он ходил в расстроенных чувствах, поэтому Сережино предложение «надраться» воспринял как знак судьбы. В последний момент к друзьям решил присоединиться Дима Корнилов, что было весьма кстати по двум причинам. Во-первых, «на троих» всегда лучше, чем вдвоем. А во-вторых, Дима жил неподалеку, квартира до пяти вечера была в его полном распоряжении, так что друзьям не пришлось ошиваться в грязных подъездах и мерзнуть в заснеженных скверах.

Купив бутылку крепленого вина и три пачки соленых сухариков, мальчики отправились к Диме домой. Расположившись в Диминой комнате отдыха (она же спальня, она же рабочий кабинет) приятели незамедлительно приступили к делу. Что такое стакан вина для молодого здорового организма? Почти что ничего. Однако следует учесть, что наши собутыльники не относились к числу людей, в винопитии зело искушенных, да и проголодались они изрядно, к тому же и нервозность экзаменационная дала о себе знать. А потому не стоит удивляться, что очень быстро у них зашумело в головах, и возникла удивительная легкость в мыслях, словах и движениях.

После чего было принято естественное решение продолжить приятную во всех отношениях беседу, непринужденности которой должна была способствовать еще одна бутылка вина, купленная в ларьке неподалеку. О чем же вели разговор юные эпикурейцы, удобно расположившись на Димином диване с наполненными рубиновой жидкостью бокалами в руках? Да почти что обо всем. Антон, например, жаловался, что у него никак не складываются отношения с девушками: «Не могу я их понять, и все тут!» Дима Корнилов с видом заправского донжуана давал ему ценные указания, как следует себя держать в той или иной ситуации. «Ты, главное, веди себя как можно более естественно», - менторским тоном изрекал он, выуживая из пакетика очередной сухарик. А через некоторое время роли менялись, и теперь уже Дима жаловался, что у него не складываются отношения с интегралами, а Антон выступал в роли советчика. А вот Сережа по большей части помалкивал, так как рассказать о наболевшем не решался – друзья, они, конечно, друзья, но ведь не поверят, подумают, что прикалывается. А так хотелось с кем-нибудь поделиться!

Время пролетело быстро. И вот уже Дима засуетился, бросился заметать следы, готовясь к возвращению матери. Сережа с Антоном поспешно с ним распрощались и покинули гостеприимное жилище, прихватив с собой пустые бутылки, дабы выкинуть их в ближайший мусорный контейнер. На улице стояла, как, впрочем, и всегда в последние 95 дней, прекрасная зимняя погода. Легкий морозец бодрил, и настроение было чудесное. Антон, оказавшийся из всей троицы наиболее подверженным воздействию алкоголя, от свежего воздуха захмелел еще больше. Сначала он попытался завязать беседу с проходившими мимо девицами, но те только захихикали в ответ и растворились в морозном декабрьском сумраке. После этого Антон разоткровенничался и рассказал Сереже о причинах своей размолвки с Риммой. Оказывается, во время своих странствий по Интернету он завязал знакомство с некой особой, скрывавшей свою сущность под ником «три целых четырнадцать сотых», или, короче, 3,14. Это число, как известно, является десятичным приближением с точностью до одной сотой знаменитого числа «пи», равного отношению длины окружности к ее диаметру. Само же число «пи» иррационально, то есть записывается в виде бесконечной непериодической дроби и не может быть представлено в виде дроби обыкновенной. Так вот, общение с этой самой 3,14 произвело, по всей видимости, глубокое впечатление на Антона, каковым впечатлением он неоднократно делился с Риммой. Девушке почему-то эта откровенность не пришлась по вкусу, и в один прекрасный момент она категорически запретила Антону обсуждать с ней его виртуальные похождения. А на следующий день Антон решил похвастаться перед подругой своим рефератом по алгебре, тему для которого, кстати, он выбрал еще в сентябре. Реферат, как назло, назывался «Иррациональность числа «пи». Увидев это название, крупным шрифтом напечатанное на титульном листе реферата, Римма психанула, наговорила Антону всяких гадостей и заявила, что между ними все кончено.

Чем мог ответить Сережа на эту откровенность? А ничем. Он лишь выразил другу свое сочувствие и проводил до дома, чтобы по дороге пьяненький Антон не вляпался в какую-нибудь неприятность.

* * *

Первое время Сережа много играл на компьютере, но постепенно его интерес к игрушкам начал пропадать. Тому было несколько причин. Во-первых, большинство старых игр ему просто надоели, а появления новых ожидать не приходилось. Во-вторых, игры «длительного пользования», проходить которые надо было несколько дней, а то и недель, вообще теряли всякий смысл: сколько их Сережа не записывал, вновь наступало 21 декабря, и игру приходилось начинать сызнова. Ну, а в-третьих, сам Сережа постепенно изменялся. Нет, физиологически он оставался все тем же семнадцатилетним подростком, каким впервые вступил во временную петлю. Но ото дня ко дню менялось мировосприятие нашего героя, шкала его материальных и духовных ценностей, происходило духовное возмужание. Он стал больше читать книг, значительно яснее излагал свои мысли, научился вполне прилично играть в шахматы, легче находил общий язык как со сверстниками, так и с людьми зрелого возраста. И математику ему, в конце концов, удалось подтянуть. Теперь уже перед экзаменом Сереже не надо было оттаскивать в сторону Женю Шигина, чтобы выпытать у него решение очередной задачи. И хотя полной ясности с пресловутыми девятью заданиями по-прежнему не было, но все-таки в большинстве случаев нашему герою удавалось сдать экзамен на пять. В его положении, однако, это ничего не меняло. «День Сурка» продолжался.

Ежедневно Сережа с болью в сердце наблюдал за страдающим от размолвки с Риммой Антоном Клименковым. Кто знает, быть может, 22 числа они уже помирятся, но Сережа-то продолжал жить в 21 декабря, а в этот день его друг был обречен на вечные страдания. И хотя умом наш герой прекрасно понимал, что находящийся вне временной петли Антон не воспринимает свою драму как актуальную бесконечность, все равно при виде друга на сердце у Сережи скребли кошки. В один прекрасный день ему невмоготу стало созерцать осунувшуюся физиономию Клименкова, и Сережа решил предпринять попытку помирить его с Риммой. С этой целью после окончания экзамена он подошел к девушке и заявил, что ему необходимо с ней поговорить.

- Пойдем, посидим где-нибудь, - предложил Сережа, когда они вместе с Риммой вышли из школы.

- Ну, можно было в школьном буфете посидеть, чаю попить с пирожками, - улыбнулась девушка.

- В буфете обстановка не располагающая.

- Располагающая к чему?

- К откровенности.

- А, так значит, у нас предполагается откровенный разговор?

- Хотелось бы думать, что да.

- Слушай, Сережа, хочу сразу предупредить: если тебя Клименков подослал, то никакого откровенного разговора у нас не получится.

- Остынь, Римма, никакой Клименков меня не подослал, хотя ты угадала, поговорить я хочу именно о нем.

Молодые люди зашли в небольшое кафе на улице Горького. Если честно, обстановка там тоже была не слишком располагающей для душевных излияний, но беседа уже началась, а потому Сережа с Риммой прошли вглубь кафе и сели за столик в углу, не обращая внимания на двух подвыпивших парней, расположившихся ближе к двери.

Сережа заказал кофе с пирожными, и некоторое время сидел молча. Римма достойно выдержала эту паузу, с легкой иронической улыбкой поглядывая на одноклассника.

- Ну что ж, - начал наш герой, - действительно, меня волнует состояние Антона. Он очень сильно переживает размолвку с тобой. Но я бы никогда не стал вмешиваться в ваши дела, если бы он не рассказал мне о причинах вашей ссоры.

- Интересно, когда это он успел всем об этом раструбить?

- Ну, не всем, конечно. Он мне одному рассказал. Неделю назад, - сказал Сережа и осекся, сообразив, что сболтнул лишнее. Впрочем, Римма восприняла его слова как явный абсурд.

- Что за ерунду ты говоришь. Какая неделя, мы только позавчера поссорились.

- Извини, я оговорился, я вспомнил сейчас о другом разговоре. Неделю назад мы с Антоном обсуждали одну вещь... В общем, он жаловался мне, что не умеет себя правильно вести с девушками. И эти два разговора у меня в голове как-то перепутались.

- Действительно, Антон не умеет себя вести с девушками, - внезапно согласилась Римма, - собственно, из-за этого мы и поссорились. Эта самая 3,14 тут вовсе не причем. Знаешь, Сережа, я не буду вдаваться в подробности, но поверь, что ничего тут уже не исправить. Я устала от этих странных отношений с Антоном. Я нормальная девчонка, я хочу любить и быть любимой. А с Антоном все получается шиворот-навыворот. Если хочешь знать, я воспользовалась этой Интернет-девицей, как предлогом, чтобы эти отношения прекратить.

Откровенность Риммы несколько обескуражила нашего героя. Он даже пожалел, что затеял этот разговор. Конечно, слова девушки нельзя было воспринимать буквально, поскольку в них слишком явственно чувствовались горечь и раздражение. Тем не менее, было ясно, что помочь Антону Клименкову в данной ситуации мог только один человек – сам Антон.

Сережины размышления были прерваны неожиданным и неприятным образом. Один из находившихся в кафе подвыпивших парней (помните, двое сидели около входа) поднялся со своего места и нетвердой походкой направился в их сторону. Не обращая на Сережу никакого внимания, он склонился к Римме:

- Слушай, девочка, собирайся, поедешь с нами. Мы сегодня при бабках, так что не пожалеешь.

Римма медленно подняла на парня немигающий взгляд и, глядя ему прямо в глаза, отчетливо произнесла:

- Отвали.

- Чё ты сказала? – опешил тот.

- Девушка сказала: отвали, - вмешался в разговор Сережа, медленно привставая со стула. В этот момент он не испытывал никакого страха. Холодная решимость сковала сердце подростка ледяным панцирем. Полуобернувшись к спутнице, он тихо скомандовал:

- Смывайся.

Римма послушно скользнула к двери, но наперерез ей уже поднимался второй парень. Между тем первый пришел в себя после неожиданно полученного отпора и обрушил на Сережу тяжелый кулак вместе с трудновоспроизводимой смесью сленга и ненормативной лексики. К счастью, парень был сильно пьян, и Сереже почти удалось увернуться от удара, кулак лишь скользнул по его щеке, оставляя на ней глубокую царапину от массивного перстня.

Уходя от удара, Сережа успел прихватить со стола стеклянную, под хрусталь, вазочку с салфетками, и с ее помощью в считанные секунды нейтрализовал противника, стукнув его изо всех сил по голове. Не дожидаясь, когда тот очухается от удара, наш герой бросился ко второму парню, который в этот момент уже почти перекрыл Римме выход из кафе. На приличной скорости подросток врезался врагу головой в живот, сбив его при этом с ног, схватил девушку за руку и выволок ее из кафе.

Видимо, судьба в этот день оказалась благосклонна к нашим героям, поскольку оба бандита понесли серьезный урон и не смогли быстро организовать преследование. Когда же они выскочили на улицу, Сережа с Риммой уже ехали на маршрутном такси довольно далеко от места происшествия. Оба были напуганы и возбуждены происшедшим. «Да, такого со мной еще не было за все это время», - думал про себя Сережа, - «кстати, сколько времени я уже торчу в этом разнесчастном Дне Сурка?» Мальчик понял, что скоро исполнится год, как он застрял в 21 декабря. Внезапно его посетила безумная надежда, что вся эта история прекратится, как только пройдет ровно год с ее начала. Впрочем, эта надежда быстро растаяла, ибо, подумал юноша, что такое земной год перед лицом Вечности? Всего лишь отношение периода обращения Земли вокруг Солнца к периоду ее оборота вокруг собственной оси... Нечистой силе, а именно ее Сережа считал ответственной за возникновение поглотившего его хроноворота, глубоко наплевать на это отношение, тем более, если она так свободно распоряжается Временем.

Внезапно Сережины размышления были прерваны возгласом Риммы:

- Ой, да ты весь в крови!

Действительно, царапина на щеке юноши оказалась довольно глубокой, из нее продолжала сочиться кровь, которая затем стекала по щеке и капала на куртку. Римма протянула Сереже носовой платок, и он прижал его к щеке.

- Сейчас буду тебя лечить, - сказала девушка и внимательно посмотрела в окно маршрутки, которая уносила одноклассников в сторону микрорайона «Юность», где им делать, в общем-то, было нечего. Заметив в окно аптеку, Римма попросила шофера остановиться, и вышла с Сережей из такси. Она купила в аптеке стерильные салфетки, перекись водорода, йод, после чего молодые люди зашли в небольшой дворик и устроились в детской беседке, чтобы девушке удобнее было обработать Сережину царапину.

- Ты заправская санитарка, - заметил юноша, почувствовав легкое волнение от нежного прикосновения прохладных пальцев.

- Раненый, молчите, - Римма перекисью промыла рану, остановила кровотечение и открыла баночку с йодом, - терпите, сейчас будет щипать.

- Кто будет щипать? Ты что ли? – Неуклюже пошутил Сережа.

- Могу и я, конечно, если очень попросишь, - Римма обработала рану йодом и внимательно ее осмотрела, - ну вот, кажется, все в порядке.

Ладонь девушки почему-то дольше положенного задержалась на Сережиной щеке. От этого у него перехватило дыхание и громко забилось сердце. Юноша зажмурил глаза, непослушными пальцами осторожно коснулся Римминых волос и внезапно для самого себя поцеловал девушку в губы.

* * *

На следующий день наш герой старательно отводил взгляд от ничего не подозревающих Риммы и Антона. На душе у него кошки скребли. Мало того, что он некрасиво поступил по отношению к другу, он еще и влюбиться умудрился. Это было совсем некстати, поскольку кроме душевных мук и сердечных переживаний ничего ему не сулило. Сережа понимал, что вчера Римма ответила на его душевный порыв исключительно благодаря имевшим место форс-мажорным обстоятельствам. Обычно девушка не выделяла его из толпы одноклассников, многие из которых не скрывали к ней своих симпатий. Конечно, можно было раз за разом приглашать Римму в кафе, нарываться на драку с пьяными отморозками, убегать сломя голову бог знает куда – все только затем, чтобы снова почувствовать нежные пальцы на своем лице, чтобы вдохнуть запах ее волос, чтобы прикоснуться губами к ее губам. Оно того стоило, конечно. Но ведь в следующий раз драка с отморозками может закончиться и не так удачно. Действительно, уклонится Сережа от удара противника на пару сантиметров меньше, и тот собьет его с ног, на пару сантиметров больше – и не будет на Сережиной щеке такой замечательной царапины. А что будет с Риммой в случае неудачного исхода поединка, даже представить страшно. Имел ли право наш герой подвергать девушку страшной опасности ради нескольких минут блаженства? На это вопрос Сережа давал, естественно, отрицательный ответ.

А как быть с Антоном? Непонятно, конечно, как сложатся его дальнейшие отношения с Риммой, но ведь он любит девушку. Пользоваться размолвкой молодых людей ради минутной забавы Сережа считал подлым. При нормальных условиях он имел возможность подождать развития событий, и уж затем предпринимать какие-то шаги в зависимости от складывающейся ситуации. А что означает слово «подождать» для человека, забравшегося во временную петлю?

И вообще, с этой петлей все оставалось неясным. Взять хотя бы ту, вчерашнюю, Римму. Продолжала ли она жить в своем мире с влюбленными в нее Антоном и Сережей? И каким, собственно, Сережей, если Сережа – вон он тут, в Риммином вчерашнем дне. А может быть, все одноклассники попросту исчезали, как только наш герой завершал очередной виток? Точнее, они переносились вместе с ним в 21 число, только ничего об этом не помнили. И Сережина уникальность заключалась вовсе не в том, что он единственный угодил в круговорот времен, а в том, что он единственный сохранил воспоминания обо всех циклах этого круговорота. И что Сереже делать с этой уникальностью? Дает ли она ему дополнительные права или накладывает дополнительные обязанности? Ведь если знать, что все его одноклассники превратились в виртуальных персонажей компьютерной игры под названием «21 декабря», то о какой моральной ответственности перед ними может идти речь? Выходит, в этой ситуации любая подлость будет оправдана, поскольку носит виртуальный характер?

«Что за чертовщина такая – виртуальная подлость. Подлость есть подлость всегда, и, совершая подлый поступок по отношению к Антону, пусть даже и отчасти виртуальному Антону, я наношу моральный ущерб, прежде всего, самому себе» - вот такие, несвойственные ученику средней школы, мысли возникли в голове нашего героя под воздействием пережитых потрясений.

Устав от бесконечных вопросов, большинство из которых все равно оставались без ответа, Сережа внезапно вспомнил об Игре в Рейтинг. Эта Игра напоминала ему ситуацию, в которой он находился, ведь персонажами Игры тоже были Сережины одноклассники. Интересно, что, угодив во временную петлю, наш герой умудрился ни разу не сыграть в Рейтинг, хотя раньше, до 21 декабря, он порой просиживал за ней едва ли не сутками. То есть он попросту забыл об этой игре, как будто ее не было вообще. А сейчас почему-то вспомнил, словно в сознании его вдруг приоткрылось какое-то окошечко. Вспомнив об Игре, Сережа испытал настолько острое желание окунуться в ее атмосферу, что не смог дождаться окончания экзамена. Сдав работу за полтора часа до звонка, он, как ошпаренный, выскочил из школы и помчался домой. В прихожей портфель полетел в одну сторону, куртка и шапка – в другую, а ботинки так и остались лежать на коврике перед дверью. Дрожащими пальцами Сережа включил компьютер и загрузил Игру. Неописуемое блаженство охватило подростка. В этот момент Сережа забыл все на свете – и злосчастный «День Сурка», и вчерашнюю драку, и нежное прикосновение прохладных пальцев Риммы Бахаевой.

Через какое-то время домой вернулась мама, она ругала мальчика за разбросанную одежду, за несъеденный обед, он что-то отвечал ей, не понимая даже, о чем, собственно, идет речь.

Сережа смог оторваться от компьютера только поздно вечером. Он быстренько съел на кухне холодный ужин и отправился спать, весь в предвкушении завтрашнего дня. На следующий день наш герой решил не ходить в школу, соврав матери, что экзамен перенесли на среду, а сегодняшний день освободили для подготовки. Сразу после завтрака он уселся за компьютер и машинально загрузил записанную вчера Игру. Он знал, что с остальными играми этот номер не проходил: после того, как во временной петле завершался очередной виток, все игры возвращались в исходное состояние, и их приходилось проходить заново. Сережа к этому привык и с этим смирился. Загружая нынешним утром вчерашнюю Игру в Рейтинг, он делал это безо всякой задней мысли, просто потому, что делал так десятки, а, может быть, и сотни раз в жизни.

И вдруг произошло чудо. Игра загрузилась с того момента, где он остановился вчера вечером. Да, да, это был тот самый момент. Сережу даже холодный пот прошиб, когда до него дошло происшедшее. Неужели «День Сурка» закончился?

- Мама, какое сегодня число, - крикнул он матери, собиравшейся в прихожей на работу.

- Ты что, сынок, забыл, сегодня 21 декабря, - ответила мать и продолжила с тревогой в голосе: - ты хорошо себя чувствуешь, не заболел?

- Да нет, мама, все нормально, не беспокойся, просто заглючил немного, - успокоил Сережа мать и продолжил Игру. В его душе впервые за долгие дни забрезжил лучик надежды на счастливые перемены. «Эта Игра вместе со мной находится во временной петле», - рассуждал Сережа, - «другие игры этим свойством не обладают. Значит, каким-то образом эта Игра и эта петля связаны друг с другом. А чтобы во всем разобраться, надо побольше играть». Сделанные выводы вполне отвечали Сережиному настроению, и он с удвоенной энергией погрузился в хитросплетения школьной жизни, мастерски воссозданные в любимой Игре.

Постепенно Игра захватила нашего героя целиком. В школу он ходить почти перестал, тем более что для матери не надо было каждый раз придумывать новую отговорку. Раз уж однажды она поверила, что экзамен по алгебре перенесли на среду, то обречена была верить в это снова и снова. Игру Сережа ни разу не начинал сначала, каждый раз загружая ту, что была записана прошлым вечером. Таким образом, создавалась полная иллюзия настоящей жизни, – виртуальные дни аккуратно сменяли один другой, отношения между виртуальными персонажами развивались по своим непредсказуемым сценариям. Виртуальный Юра Трухин во время контрольных работ списывал у виртуального Саши Капустина, виртуальная Катя Крючкова строила глазки виртуальному Рустаму Кулматову, виртуальный Антон ссорился с виртуальной Риммой и страдал совсем как настоящий. Впрочем, о виртуальной Римме стоит сказать особо. Сережа в общении с ней проводил все больше и больше времени, а однажды после школы пригласил девушку посидеть с ним в кафе. То самое, из жизни. И два пьяных парня сидели в этом кафе, только Сережа совсем их не боялся, поскольку прекрасно понимал, что они не настоящие. Виртуальные парни, правда, не стали привязываться к Римме, хотя один из них в течение некоторого времени пристально разглядывал нашего героя. Про себя Сережа отметил, что на лбу этого парня двумя широкими полосами пластыря закреплена марлевая повязка, но не стал придавать этому обстоятельству большого значения. Он знал, что Игра развивается по своим законам, разобраться в которых безуспешно пытались в свое время лучшие умы класса.

Не будем забывать, однако, что основным содержанием Игры в Рейтинг является все-таки не общение с виртуальными одноклассницами и посещение злачных мест, а участие в самостоятельных и контрольных работах. Надо заметить, что и с этим делом у Сережи все обстояло очень даже неплохо. Покрутившись с годик во временной петле, он научился решать кое-какие задачки, и теперь уверенно входил в десятку лучших учеников класса. И зимний экзамен Сережа сдал на четверку, хотя задания там совершенно не походили на те, что изо дня в день преследовали нашего героя во время его темпоральных злоключений.

Время от времени Сережа приходил в настоящую школу на настоящий экзамен, чтобы убедиться, что там все остается без изменений. Он смотрел на своих вечно неизменных одноклассников и с грустью убеждался, что все они – лишь жалкие подобия своих виртуальных копий. Юра Трухин, Андрей Ледвинов, Женя Шигин, Дима Корнилов, Антон Клименков и даже Римма Бахаева казались ему теперь лишь бледными тенями, лишенными всякой жизненной силы. Как будто гениальный создатель Игры забрал у живых учеников эту силу и наполнил ею их виртуальных двойников.

* * *

В один прекрасный день наш герой по обыкновению уселся с утра пораньше за компьютер с намерением поиграть в Рейтинг. Настроение было чудесным, поскольку вчерашняя Игра сложилась у него как нельзя лучше. Учебный год в виртуальном мире близился к завершению, рейтинг у Сережи был высоким как никогда, так что завершить Игру наш герой рассчитывал, имея четвертый результат в своем классе. Впрочем, что значит «закончить игру»? Никто не знал момента окончания Игры, поскольку никто еще ни разу не прошел даже первого уровня. Были, конечно, разного рода предположения, среди которых особой популярностью пользовалась гипотеза, что Игра завершается в момент окончания школы ее главным персонажем.

Внезапно, уже начав загрузку Игры, Сережа сообразил, что не помнит, на чем он остановился вчера. Кажется, после школы поехал домой... Нет, не может быть... Внезапно Сережа понял, что вчера он и не выходил из Игры. Это могло означать только одно – в настоящий момент он загружал Игру, уже находясь в ней. Ну конечно, все именно так и было. Сидя за своим домашним компьютером, Сережа загружался на компьютере виртуальном. Забавно, но не более того. «Посмотрим, что из этого получится», - подумал наш герой, продолжая неотрывно следить за экраном виртуального монитора.

Наконец загрузка виртуальной Игры на виртуальном компьютере закончилась. Сережа сразу понял, что оказался в знакомой обстановке. «Наверно, одна из старых Игр, а, может, эпизод из нынешней. Сейчас, войду в школу, и все станет ясно». Мальчик поднимается по каменным ступенькам крыльца, открывает тяжелую металлическую дверь, проходит в вестибюль. Родная школа встречает Сережу привычной сутолокой и неумолчным гулом голосов. Чей-то знакомый голос выделяется из толпы. Ну конечно, это голос Юры Трухина. Юра подскакивает к Сереже, протягивая какой-то листок... Бог мой, неужели это 21 декабря, «День Сурка»? Но ведь все это никак не может быть Игрой, все это происходит с настоящим Сережей Хрусталевым каждый день. Выходит, загрузившись с виртуального компьютера, он попал в настоящую жизнь? Итак, наша Жизнь – это всего лишь Игра в Игре, виртуальная Игра. Отношение симметрично: Игра – это виртуальная Жизнь, Жизнь – это виртуальная Игра. Слова «Жизнь» и «Игра» можно поменять местами безо всякого ущерба против здравого смысла. Минус на минус дает плюс. Известная формула «Что наша жизнь? Игра!» получила неожиданное подтверждение, в котором, впрочем, она и не нуждалась.

Но что делать? Как вырваться из этого круга в круге? А может быть, круга в круге в круге? Сколько там кругов-то накручено на этой безумной спирали? Стоп. Надо все спокойно обдумать. Получается, если сейчас выключить компьютер, он вернется из Жизни в Игру, если, конечно, сейчас он находится в Жизни. Или он все-таки находится в Игре? А какой компьютер, собственно, он должен выключить? Виртуальный или настоящий? А настоящий компьютер, не является ли он, в свою очередь, виртуальным по отношению к тому, который в данный момент Сережа воспринимает как виртуальный? Впрочем, в данный момент Сережа уже не мог с полной уверенностью сказать, что вокруг него настоящее, а что нет. Точнее сказать, он не ощущал никакой разница между этими двумя внезапно обрушившимися на него реальностями, он даже не был уверен, что их всего две. Юноша знал одно: тонкий проводок мышки и есть та нить, которая связывает его с Жизнью. И он отчаянно сжимал эту мышку в правой руке, продолжая с ее помощью свое движение по школе.

Вот Сережа поднимается по лестнице. Ноги сами несут его почему-то к 29 кабинету, кабинету химии. «Но ведь экзамен в 24 кабинете», - вяло думает мальчик, продолжая подниматься на 4 этаж. Он открывает дверь кабинета химии. Ну, и кого он хотел здесь увидеть? Татьяна Михайловна, понятное дело, на месте, а вот одиннадцатого-второго класса здесь и в помине нет. Вместо него в кабинете по-хозяйски обосновалась какая-то мелочь пузатая – класс восьмой-девятый.

- Тебе чего, Хрусталев? Ваш класс пишет экзамен где-то на третьем этаже, - учительница химии внимательно смотрит на Сережу, потом проходит в лаборантскую, жестами приглашая подростка за собой.

- Садись, Сережа. Есть разговор. Ты попал во временную петлю, я правильно понимаю?

- Откуда вы знаете, Татьяна Михайловна?

- Работа у меня такая, все знать, - улыбается учительница, - ладно, ты слушай меня и молчи. Вопросов не задавай. Итак, в 2018 году Саша Капустин изобретает информационную машину времени, действующую в виртуальном пространстве. Под видом Игры в Рейтинг эта машина попадает в 2004 год. Но это опытный образец машины, в нем имеется один существенный изъян. Использование этого образца должно привести к возникновению временной петли в том случае, если кому-то удастся пройти первый уровень Игры. Однако это не та петля, в которую угодил ты. Это большая петля, она из 2018 года возвращает нас в 2004. Твоя петля – побочный эффект большой петли. Время – штука тонкая, и если где-то что-то нарушилось, то можно ожидать чего угодно, где угодно и когда угодно. Я, как могла, старалась помешать возникновению петли, но, как видишь, безрезультатно. Теперь же остается одна надежда, что Саша Капустин что-нибудь придумает. Или, наоборот, не придумает. Ведь если он до 2018 года ничего не изобретет...

В глазах Татьяны Михайловны промелькнули холодные огоньки, и она прервала свой рассказ. Сережа внимательно посмотрел на учительницу и тихо сказал:

- Я все понял, кроме одного. Вот вы сказали, что Саша изобрел виртуальную машину времени, так значит, и петля должна быть виртуальной? А моя-то самая что ни на есть настоящая.

- Повторяю, никаких вопросов. Иди домой и ложись спать. Компьютер не забудь выключить. А на свой вопрос ты и сам знаешь ответ.

Учительница проводила Сережу до дверей и выпустила в коридор. Уже закрывая за ним дверь, она еще раз взглянула на мальчика и тихо добавила:

- Что наша жизнь? Игра!

Юрий Владимирович Трухин

Стоял чудесный октябрьский вечер. Юрий Владимирович Трухин, сетевой администратор Тверьуниверсалбанка, не торопился, однако, покидать своего рабочего места. Да, собственно, ради чего? Пройтись по улицам родного города, насквозь пропитанным разъедающими глаза выхлопными газами многочисленных легковушек? Погрузиться в назойливую уличную сутолоку, чтобы еще раз ощутить ущербность своего бытия на фоне тихого величия природы? Нет уж, увольте. А домой Юрий Владимирович последнее время не очень-то и спешил. Ибо что ожидало его дома? Жена Катя с тех пор, как резко пошла в гору ее карьера в крупной торговой фирме, стала постепенно исчезать из поля зрения сетевого администратора, растворяясь в зыбком мареве презентаций и корпоративных вечеринок. Дочка, шестилетняя Дашенька, прочно обосновалась у бабушки, мамы Юрия Владимировича. Оставался Интернет. Но на работе тоже имелся Интернет, причем в силу своего статуса пользовался им Юрий Владимирович в неограниченных количествах и на халяву. И хотя был он человеком вполне обеспеченным, но привычка попользоваться при случае мелкими халявными радостями жизни сохранилась у него еще со школьных времен.

Да и сам Юрий Владимирович... Впрочем, что это мы заладили: Юрий Владимирович да Юрий Владимирович. Ведь это же наш старый знакомый Юра Трухин, тот самый Юра Трухин из одиннадцатого-второго класса. Смотрите, он почти совсем не переменился за 13 лет, прошедшие со времени окончания школы. Конечно, погрузнел немного, и залысины появились, и свежесть ощущений стала понемногу пропадать, но вот задор, молодой задор оставался при нем. Особенно, когда он садился и подключался. А уж подключиться Юра запросто мог куда угодно, даже туда, куда и не стоило бы вовсе подключаться. Потому что по призванию наш герой был вовсе не сетевой администратор, хоть и справлялся со своими служебными обязанностями отменно и нареканий от руководства никогда не имел. А был Юрий Владимирович по призванию не кто иной, как хакер. Впрочем, сказать, что был он хакер, это означает ровным счетом ничего не сказать, поскольку нынче каждый второй мало-мальски разбирающейся в компьютерах школьник-недоучка мнит себя хакером. Юрий же Владимирович был самым настоящим хакером-виртуозом, да таким виртуозом, каких можно по пальцам пересчитать. Впрочем, пожалуй, что и нельзя пересчитать, несмотря на то, что кое-кому очень хотелось бы это сделать. А нельзя их пересчитать потому, что они, эти самые хакеры-виртуозы, не бегают по улицам с криками: «Смотрите, вот он я, пересчитайте меня скорее!» Нет, они тихонечко прячутся по своим норам и оттуда, не торопясь, творят темные хакерские делишки...

Вот и сегодня, успешно покончив с нудными администраторскими обязанностями, Юра без суеты и спешки перешел к осуществлению одного своего давнего замысла. Не подумайте чего плохого, Юра вовсе не собирался проникать в секреты американского Central Intelligence Agency или английского Foreign Office, все это был давно пройденный этап. Запланированная им операция была не менее сложна, но значительно более привлекательна для Юрия Владимировича, поскольку в ней присутствовали глубокие личные мотивы. Ибо замыслил Юра отыскать через Интернет своего старого друга и одноклассника Сашу Капустина. С первого взгляда может показаться, что ничего сверхсложного в этой задаче не было. Потому что, если кто-то в Интернете побывал, то наверняка оставил там множество следов, а уж отыскать его по этим следам не составляет большого труда, для этого и хакером быть не надо. А то, что Саша Капустин изрядно наследил в глобальной Сети, в этом ни у кого не должно быть никаких сомнений, уж такой Саша человек. Ведь еще со школьных времен чувствовал он себя в международной паутине как рыба в воде.

И все же, как ни странно, отыскать Сашу оказалось не так-то легко. Дело в том, что года четыре назад он всерьез и надолго из Сети исчез. И не только из Сети. Сотовый его телефон перестал отвечать на настойчивые Юрины звонки. Да и домашний телефон после продолжительного молчания как-то раз откликнулся незнакомым женским голосом, обладательница которого мало того, что не имела о Капустине ни малейшего представления, но и вовсе не желала обсуждать интересующий Юру вопрос, взамен недвусмысленно намекая на возможность предоставления определенных услуг интимного характера. Ну, Юра на всякий случай поинтересовался тарифом на наиболее распространенные услуги и посетовал на грабительские цены (видимо, он и здесь собирался обнаружить милую его сердцу халяву), после чего разговор благополучно закончился. Кое-какие зацепочки у Юрия Владимировича, правда, оставались. Ему было известно прежнее, четырехлетней давности, место работы друга – НИИИиИ, научно-исследовательский институт информации и информатики. Или, наоборот, информатики и информации. Сперва Саша подвизался в Тверском филиале этого института, но постепенно перебрался в Москву. Выглядело все это довольно странно. Жил Саша по-прежнему в Твери, мотался в Москву на электричках, однако делал это далеко не каждый день. Порой он по несколько дней не то что на работу не ездил, а даже из дома не вылезал. Видно, ценный был сотрудник, раз работал в таком свободном режиме.

Потом тверской филиал Сашиного института то ли ликвидировали, то ли преобразовали в какую-то самостоятельную контору. Как раз в это время Юра стал реже общаться с другом – семья требовала повышенного внимания, да и с работой следовало как-то определиться. В общем, когда по прошествии некоторого времени Юра вспомнил вдруг о Саше Капустине, того и след простыл. Попытки установить его местонахождение (хотя бы виртуальное) носили сперва эпизодический характер, но постепенно Юра, что говорится, завелся. Как это так, он, один из лучших хакеров России, не может отыскать в Сети даже следов своего закадычного еще со школьной скамьи друга.

Очень скоро Юрий Владимирович установил, что официальный сайт НИИИиИ нисколько не отражает истинную деятельность этой конторы. Складывалось такое впечатление, что этот сайт и создавался-то с единственной целью эту деятельность замаскировать. Не стоит, впрочем, этому удивляться, поскольку в наше время такое происходит довольно часто. Ибо наш век, который кто-то довольно метко окрестил веком господства информации, можно было бы не менее метко назвать веком господства дезинформации. Впрочем, из любой дезинформации умный человек всегда может извлечь достаточное количество нужных ему сведений. Данный случай не был исключением, тем более, что институт, в названии которого фигурировали такие знаковые термины, как информация и информатика, не мог не иметь серьезного выхода в Интернет.

И Юре удалось, в конце концов, нащупать этот выход. После долгой подготовительной работы он наконец-то готов был осуществить решительный прорыв в святая святых НИИИиИ – базу данных отдела виртуального времени. Именно того отдела, сотрудником которого являлся Александр Капустин, ни в каких документах, кстати, под своим именем не фигурировавший. Даже в бухгалтерских ведомостях на выдачу зарплаты. И если вам интересно знать, как же это Юре удалось обнаружить информацию о своем друге во взломанных файлах НИИИиИ, то тут я вам ничем помочь не могу. Ибо в хакерском нелегком труде мало что понимаю. Однако думаю, что для решения этой проблемы не только мастерство компьютерного взломщика понадобилось, но и прекрасное знание предмета поиска. Ведь ученик одиннадцатого-второго класса Юра Трухин как облупленного знал ученика того же класса Сашу Капустина.

Рустамбай Кабулбаевич Кулматов

Кто бы мог подумать 13 лет назад, что Рустам Кулматов станет главным ангелом-хранителем Саши Капустина? И будет регулярно получать за работу на этой должности зарплату и даже премиальные. И пользоваться заслуженным уважением коллег – сотрудников Тверского Управления ФСБ. А когда Сашу вместе с возглавляемым им отделом виртуального времени переведут в Москву, то капитана ФСБ Рустамбая Кабулбаевича Кулматова перебросят вместе с ним, да еще и квартиру дадут (это при нынешних-то ценах на жилье в столице) и звездочку на погоны добавят. Ну, это только так говорится, что добавят, а на самом деле заменят четыре маленьких на одну покрупнее.

Работа, впрочем, была хлопотная. Нет, сам Саша Капустин особого беспокойства не доставлял. Большую часть времени он проводил за компьютером в стенах института, а отдыхал обычно за компьютером у себя дома. Ну, книжки иногда читал. По ночным клубам он не таскался, с девицами сомнительного свойства дела не имел. И круг его знакомств, особенно с тех пор, как институт перевели в Москву, ограничивался коллегами по работе. А вот защита виртуального пространства, в котором пребывал Александр Капустин, требовала чрезвычайных усилий. Проще всего было бы вообще отключить отдел виртуального времени от Интернета. Но по причинам, о которых будет сказано ниже, сделать это было невозможно. Поэтому пришлось этот отдел и его уникальную базу данных прятать и маскировать в глобальной сети всеми возможными и невозможными способами. Специально для этого отдела была разработана эксклюзивная система защиты от хакеров, нигде более не применявшаяся. Не без гордости майор Кулматов мог отметить, что в разработке этой системы он сыграл далеко не последнюю роль.

Ну, а самому Саше пришлось сменить имя. Причем в институте он проходил под одним именем, а вылазки в Интернет осуществлял под другим, точнее, в Международной Сети он пользовался различными именами, благо паспорт там никто ни у кого не проверял.

А началось все шесть лет назад, когда молодого старшего лейтенанта Кулматова пригласили для беседы аж к самому ... Впрочем, лиц столь высокого ранга, да к тому же исполняющих свой патриотический долг на службе в столь компетентных органах, лучше не называть по фамилии. Автор пойдет дальше и в порядке перестраховки не станет упоминать даже звание Большого Начальника и его должность. Мало ли что. Думаю, читательский интерес к произведению от этого пострадает не слишком сильно. Так вот, нашего Рустама, хоть был он парнем не робкого десятка, вызов к начальству привел в известное волнение. На негнущихся ногах вошел он в кабинет с мягкими коврами и высокими потолками и по всей форме представился. Так, мол, и так ... по вашему приказанию прибыл. Большой Начальник принял молодого сотрудника ласково, даже за стол его усадил. Чаю выпить, впрочем, не предложил, а сразу перешел к сути вопроса. А суть эта заключалась в том, что хорошо известный Рустаму Александр Капустин совершил гениальное открытие, в содержание которого капитану Кулматову вникать пока не обязательно. «Старшему лейтенанту», - попытался поправить Большого Начальника наш герой, но тут же получил от него выволочку: «Запомните, капитан, начальство в таких вопросах оговорок не допускает. Кадровая политика – дело серьезное».

Так вот, открытие, совершенное Александром Капустиным, должно было стать в руках органов мощнейшим средством сбора информации, средством настолько уникальным, что его использование практически мгновенно вернуло бы Россию в ряды сверхдержав со всеми вытекающими отсюда последствиями. Подразумевалось при этом, что последствия такового возвращения будут носить самый позитивный характер и послужат скорейшему решению двух основных стоящих перед человечеством задач: борьбе с международным терроризмом и глобальным потеплением.

Естественно, продолжал Большой Начальник, что работа Александра Капустина сразу же была поставлена под контроль органов и максимальным образом засекречена. Однако уникальность его исследования требовала принятия каких-то экстраординарных мер. Рустаму было предложено в кратчайшие сроки разработать эти меры и доложить об исполнении лично Большому Начальнику.

- Тебе, капитан, сильно повезло, - сказал в заключение начальник, - ты получаешь замечательную возможность для стремительного продвижения по службе, если, конечно, справишься со своим заданием на пять с плюсом. А выбрали мы тебя, и ты должен это знать, не столько за твои профессиональные навыки, сколько за хороший потенциал. А в основном потому, что учился ты с Капустиным в одном классе и, следовательно, неплохо его знаешь. Ну, всякие там сильные и слабые стороны, вредные и полезные привычки. И тебе работать с ним будет намного легче, чем кому-то другому. Так что давай, соответствуй высокому доверию.

- Есть соответствовать высокому доверию, - задорно ответил Рустам и четким шагом покинул кабинет с высокими потолками.

С тех пор все и завертелось. Первое время Рустама довольно плотно подстраховывали. Из Москвы приезжал молодой подполковник, большой специалист по защите информации, внимательно изучил предложенную тверским коллегой схему защиты. Сделал несколько ценных замечаний, но общий подход одобрил. Постепенно опека ослабела, видимо начальство оценило молодого сотрудника по заслугам.

Вскоре после приезда московского подполковника Рустама ввели в суть исследований Александра Капустина. Оказывается, тот доказал принципиальную возможность создания информационной машины времени. И приступил к воплощению этой возможности в жизнь. Причем работа быстрыми темпами продвигалась вперед. Как только она вступила в стадию реализации, отдел института, в котором работал ученый, перебросили в Москву, а вместе с ним в столицу отправился и капитан Кулматов, превратившийся вскоре в майора Кулматова. Но об этом вы уже знаете.

Александр Васильевич Капустин